紫式部【973-1020?】

【久しぶりに逢えたのに、それがあなたかどうか分かる 間もなく帰ってしまわれ、まるで雲間に隠れる夜半の月のよう】

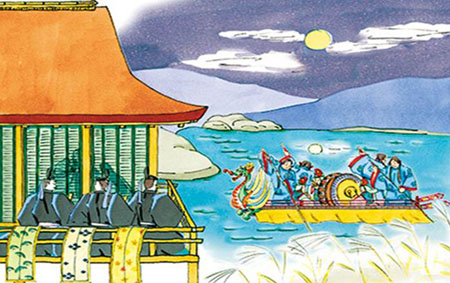

10月は名月を楽しむ月、中秋の名月は六日。秋の月の大きく明るい姿は澄んだ夜闇の深さに良く合い平安の頃から「観月の宴」が催され「枕草子」「源氏物語」にも空を見上げるのではなく池に映る月を船から鑑賞していた様子が描かれています。英語教師の時の夏目漱石が生徒の「I love you」の直訳を「日本人はそんな言葉を使わない「月が綺麗ですね」とでも訳して」と述べたエピソードは有名。月を見上げ、愛でる余裕が無くなりつつある日々の暮らしを感じる今、通信手段が限られた時代、心に浮かぶ思いを言葉や絵画に表し、豊かな芸術作品 を創造した古人たちの心情に思いを馳せ、秋の夜長、物思いに耽り心身を癒したいもの。

目次

神無月・神去月

仏教伝来前、八百万の神を信仰する人々にとって、日本中の神々が出雲大社に集まり、他の神社は神々がいなくなる月。出雲では「神迎祭」が行われ、男女の縁結びの「神議(かみはかり)」会議が行なわれ、良縁を願う観光客で賑いを見せる。

1898年のこの日、東京市誕生。多くの都立の施設〔美術館水族館など〕が無料公開される。身近のイベント情報を検索してみては。都立の小中高校は休校。

現在は6月1日と10月1日に官公庁・学校など制服が変わるが厳密ではない。着物は単(ひとえ)から袷(あわせ)に。柄も菊・もみじ・月など季節を取り込みたいもの。

仲秋の名月(中国伝来)。因みに日本独自(後の月)十三夜は11月2日。 日本最古の物語『竹取物語』のヒロインかぐや姫は十五夜の夜に天女に迎えられ月へと帰る。椿山荘「TOKYO MOON」・東京タワー「お月見外階段ウオーク」・向島百花園「月見の会」などイベント開催。

草木に冷たい〔寒い〕露が降りて、朝晩はぐっと冷え込むように。

1964(昭和39)年のこの日、アジア初のオリンピックが東京で開催。

俳聖・松尾芭蕉【1644~1694】の忌日。俳句を芸術的な文学形式に高めた。代表作『奥の細道』は多くの言語に翻訳され、世界的にも広く支持されている。「秋深き隣は何をする人ぞ」は大阪の俳句会に病欠した際の挨拶句で、辞世の句の「旅に病んで夢は枯野を駆け巡る」に続く句。現代の都会の人間関係の希薄さや孤独感を表現する慣用句として用いられている。代表句に「古池や 蛙飛び込む 水の音」。「奥の細道」の冒頭は有名。「月日は百代の過客にして行かふ年も又旅人也」は、月日は永遠に留まることのない旅人のようと。

東京オリンピック開催を記念して、1966年制定。2000年から第二月曜日に。元は10日で、十月に晴れる確率が二番目の日で土曜日であった為、東京オリンピック開催日に。

伊勢神宮で最大の祭典の一つで、その年の新米(初穂)を 天照大御神に捧げ感謝し豊穣を祈願する日本収穫祭の根幹。皇居でも天皇陛下が新穀を神々に供え感謝を捧げる。

霜が降

アメリカ発祥の民間の奇祭、カトリックの万聖節(All 万 Hallow 聖evening 節)が起源。日本普及のルーツは原宿キディランド1983年。1997年 の「ディズニー・ハッピー・ハロウィン」で全国的人気イベントに。

秋の夜半

1910年 明治43年 中学唱歌

作詞は歌人・国文学者の佐々木 信綱【1872-196】。メロディの原曲はドイツ、の作曲家ウェーバー【1786-1826】のオペラ『魔弾の射手』の序曲。夜半(よわ)とは夜がすっかり更けた十二時から二時頃。気象庁は一日を三時間で区分し、00時~03時「未明」、03時~06時「明け方」、06時~09時「朝」、9時~12時「昼前」、12時~15時「昼過ぎ」、15時~18時「夕方」、18時~21時「夜の始め頃」、21時~24時「夜遅く」としている。

秋の夜半の み空澄みて

月のひかり 清く白く

雁の群の 近く来るよ

一つ二つ 五つ七つ

家をはなれ 国を出でて

ひとり遠く 学ぶわが身

親を思う 思いしげし

雁の声に 月の影に

・-トップページに戻る―・