2015.01.24

現在の主流である本塩沢はサラリとした肌ざわりと、十字・亀甲絣に構成された柄が上品さと優雅さを生み出しています。 【図案設計】

【図案設計】

細かく複雑な模様程根気のいる作業。

生地の縮みも計算して設計しなくては

いけません。 【柄付】

【柄付】

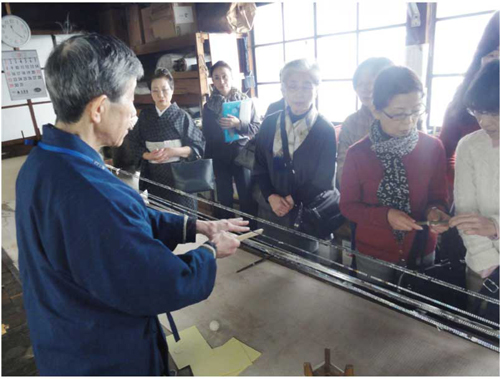

糸を束ね、図案を元に柄となる部分に綿糸をくくりつけて防染します。 【手延べ】

【手延べ】

本塩沢用の絹糸を機械・道具を

使わずに丁寧に延ばしていきます。 【高機(たかばた)】

【高機(たかばた)】

出来上がった糸の経糸を織機に通し、織っていきます。

織りあがりまで、約10日、複雑なものだと2〜3週間

かかるそうです。 【精錬】

【精錬】

余分な油分や汚れ、ゴミを

取り除く作業。

繊維を糸にする前に精錬する

場合など様々です。

目次

麻織物・越後上布の糸を作る作業。

麻織物・越後上布の糸を作る作業。

苧麻(ちょま)と呼ばれる植物繊維

を手で裂いて結び、糸を形成します。 江戸時代の文人・鈴木牧之の著書「北越雪譜」の中にある記述「越後縮」が今日の越後上布。

江戸時代の文人・鈴木牧之の著書「北越雪譜」の中にある記述「越後縮」が今日の越後上布。 績(う)まれた糸

績(う)まれた糸 麻の糸は湿度の保たれた環境でなくては糸が切れてしまいます。

麻の糸は湿度の保たれた環境でなくては糸が切れてしまいます。

室内に加湿器を炊きながらの織機作業を行っています。 経糸を機に掛け腰当てで張力を加減し、足首にかけた紐を引いて交差させ緯糸を打ち込みます。

経糸を機に掛け腰当てで張力を加減し、足首にかけた紐を引いて交差させ緯糸を打ち込みます。

なんと1日10cmほどの進捗が精一杯だそうです。

魚沼地方の早春の風物詩ともいえる光景。これは日光を浴びた雪が溶けるとき、オゾンが発生して食物性繊維を漂白する働きを利用したものです。

田畑屋にてお待ちかねの昼食。

ふのりという海草を使用した、コシの強さと舌触りの良さが特徴の「へぎそば」。

もとは「へぎ(片木)」と呼ばれる器に載せて供されることからこの名が付いたといわれています。