『たけくらべ』より 樋口一葉【1872-1896】

小説「たけくらべ」の大鳥神社、酉の市に関する一節。小説家。樋口一葉の忌日を持つ11月は、代表作『たけくらべ』の舞台、鷲神社で酉の市が催され、一葉が暮らした吉原周辺(現・竜泉辺り)は、NHK大河ドラマ【べらぼう】の舞台で注目スポットに。江戸の文人墨客が大衆文化の担い手として活躍したエネルギー溢れた時代、弾圧の中で逞しく生き抜く 力を感じます。年末に向け、元気に過ごす為にもそんなエネルギーを受け継ぎ、暮らしたいものです。

目次

霜月(しもつき)

霜が降る月。他に雪待月、雪見月 仲冬など。

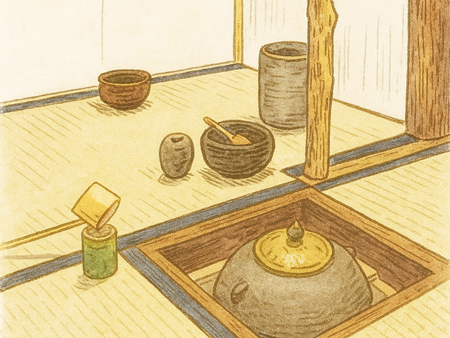

炉や炬燵などを使い始める時期。茶道では亥の日に風炉(ふろ)を閉じ、炉(ろ)を開く口切の茶事【夏を越して熟成させた新茶の入った茶壷の封を切って、挽きたての抹茶を頂く格式高い行事で茶人の正月】を行う。昨今、世界的な抹茶ブームでその自然な甘さと ポリフェノール・カテキン・食物繊維・ルティン・ビタミンC.・Eの健康成分で人気に。

「ワン・ワン・ワン」に因み、1987年制定。全国飼育数は約679万頭、10.2%の家庭が飼育し、家族の絆に。欧米では、医学的セラピー効果の研究が進み、日本でも 学校や老人ホームへ、ペットを連れて行くボランティア活動も盛んに。

1946年(昭和21年)に公布された日本国憲法にちなみ、1948年(昭和23年)に制定。文化勲章授与式や、全国の美術館や博物館の無料開放、文化祭など文化に親しむイベントが開催。

「冬の気立ち始めて、いよいよ冷ゆれば也」暦便覧。紅葉の見時にはまだ少し。

江戸の頃より『一年の無事に感謝し、来る年の幸を願う』酉の市は浅草が一番大きく、東隣に新吉原遊郭が存在し、この日は遊郭内が開放されるという地の利も加わり最も有名に。鷲が獲物をわしづかみする爪を模したといわれる福徳をかき集める縁起物の熊手の屋台が並び、有名人の名前が連なる熊手が参詣人の目を引く。

江戸幕府の将軍徳川綱吉の長男・徳松の髪置祝【数え三歳の男女児がそれまで剃っていた髪をこの日を境に伸ばし始める儀式】に由来するとされるが、平安時代の三歳の髪置き5歳の袴着、七歳の帯解きといった子供の成長を祝う儀式が起源。乳幼児の生存率が低かった時代、男子は三歳・五歳、女子は三歳と七歳までの 成長に感謝し、寺社に詣でた。着物に由来する年中行事なので着物の日に。

「冷ゆるが故に雨も雪となりてくだるが故なり」暦便覧。

春を待つ 事の始めや 酉の市 宝井其角 (1661~1707)

近代女性小説家の嚆矢

元の新嘗祭

冬が来る前に

1978年 詞 後藤悦治郎 曲 浦野直

フォークグループ「赤い鳥」のメンバー・後藤悦治郎【1946-】と平山泰代【1947-】が、「赤い鳥」解散直前に結婚し、解散後に夫婦デュオ「紙ふうせん」として歌唱、ヒットし、教科書に載るほどのスタンダードに。昨年、五十周年コンサートを開催するなど、現在もライブ活動を中心に精力的に活動している。。

坂の細い道を夏の雨にうたれ

言葉さがし続けて別れた二人

小麦色に焼けた肌は色もあせて

黄昏 わたし一人海を見るの

冬が来る前にもう一度あの人と

めぐり逢いたい冬が来る前に

もう一度あの人とめぐり逢いたい

秋の風が吹いて街はコスモス色

あなたからの便り風に聞くの

落葉つもる道は夏の想い出道

今日もわたし一人バスを待つの

冬が来る前にもう一度あの人と

めぐり逢いたい冬が来る前に

もう一度あの人とめぐり逢いたい

・-トップページに戻る―・